一号墓的发掘中,共计出土了千余件文物,具体名单如下:

马王堆二号汉墓出土的文物名单如下:

三号墓共出土随葬器物1000余件,主要名单如下:

马王堆汉墓两千多年来从未被盗,保存完好,因此出土了大量的文物,保存较好的1号墓和3号墓,随葬品都置于棺房周围的4个边箱之中,主要有满盛衣物、食品和药材等物的竹笥、漆器、木俑、乐器、竹木器和陶器,以及“遣策”竹简,均达1000余件。两墓的锦饰内棺上都覆盖彩绘帛画。3号墓还随葬有帛书和兵器。

一号墓出土的历两千年不腐的神奇女尸及三号墓出土的大量帛书文献,为西汉初期历史考证提供了详实的资料,震惊了世界。出土时,一号墓由于用白膏泥密封好,因此女尸历经二千年仍保存完好,被发现时,曾有气体喷出燃烧,但由于没及时收集气体,不知具体成份,成了千年女湿尸仍保存完好的难解之谜。

漆器木俑

马王堆汉墓出土的漆器共约500件,计1号墓184件,3号墓316件。这是各地发现汉代漆器中数量最多、保存最好的一批。器类主要有鼎、匕、盒、壶、钫、卮、耳杯、盘、奁、案、几和屏风等。漆耳杯占漆器总数的一半以上。漆器大部分是木胎,只有少数奁和卮是夹胎。装饰花纹多为漆绘的红、黑和灰绿等色。纹样则以几何纹为主,龙凤纹和草纹为辅。不少漆器有“成市□”戳记,说明是由成都官府作坊制造的。一号墓出土了大量陪葬用漆器,如杯、盘、化妆盒等,杯盘内底上写有“君幸食”、“君幸酒”字样,还有注明器物容量的。外表光亮如新,足见汉初漆器制造工业之精。

此外,1号、3号两墓分别出土100多件木俑和30多个盛放肉食品、谷物、果品和香料的竹笥。

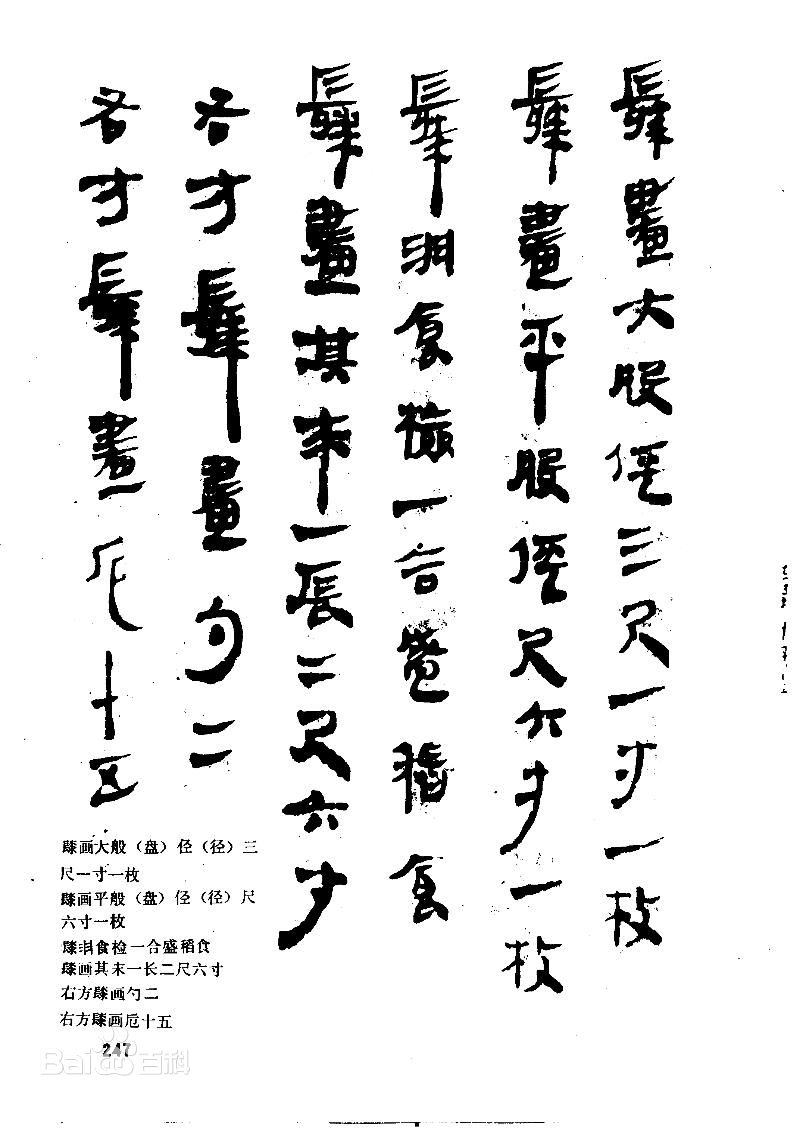

“遣策”竹简

详细记载了1号和3号两墓随葬品的情况,是目前发现的同类竹简中最完整的两批。1号墓出土312枚,3号墓出土410枚,内容均为逐件记录随葬物品的名称、 数量和各种物品的分类小计。1号墓“遣策”竹简所列器物清单的大概顺序是:用漆木制九鼎、七鼎和三鼎、二鼎盛放的各种羹,用竹笥盛放的肉食品(包括禽、蛋和鱼类),用陶器盛放的酱和酒,用布囊盛放的粮食,以及漆木器具、梳妆用品、丝织衣物、乐器、扇、席和土质、木质的,但没有提到尸体的衣衾和相当数量的木俑。简文所载与墓内所出实物虽有一定的出入,但两相符合者仍然较多,因而根据简文便可确定某些器物的名称。3号墓所出“遣策”竹简,除大部分内容与1号墓相同外,还记载有车骑、乐舞、童仆等侍从,包括所持仪仗、兵器和乐器等物,这些都能同出土的木俑及棺房两壁的帛画大体对照起来。

帛画

主条目:马王堆一号汉墓帛画

创作时间均为汉文帝(前202~前157)时期,是迄今发现的汉代最早的独幅绘画作品。

一号墓内棺覆盖了一幅精美的T型帛画,画面上中下三部分分别表现了天上、人间与地下的场景,体现了当地的传统习俗,学者们最初认为这幅帛画的作用是接引死者走向天国,但因为后来发现此观念在当时仍不算普及,反而可能是根据当地传统习俗招魂仪式所做,希望死者死后灵魂不会消散。

1号墓和3号墓内棺上的彩绘帛画,保存完整,色彩鲜艳,是不可多得的艺术珍品。两幅帛画的构图基本一致,全长2米许,均作“T”字形,下垂的四角有穗,顶端系带以供张举,应是当时葬仪中必备的旌幡。画面上段绘日、月、升龙和蛇身神人等图形,象征着天上境界;下段绘交龙穿璧图案,以及墓主出行、宴飨等场面。整个主题思想是“引魂升天”。有人认为,“遣策”简文中的“非衣一长丈二尺”,即指这种帛画。两墓帛画的主要差别在于墓主形象,1号墓为女性,3号墓为男性。3号墓棺房悬挂的帛画,西壁保存较好,长2.12米,宽0.94米,绘车马仪仗图像,画面尚存一百多人像、几百匹马和数十辆车;东壁的帛画残破严重,所绘似为墓主生活场面。

纺织品和衣物

马王堆汉墓出土的各种丝织品和衣物,年代早,数量大,品种多,保存好,极大地丰富了中国古代纺织技术的史料。1号墓边箱出土的织物,大部分放在几个竹笥之中,除15件相当完整的单、夹绵袍及裙、袜、手套、 香囊和巾、袱外, 还有46卷单幅的绢、纱、绮、罗、锦和绣品,都以荻茎为骨干卷扎整齐,以象征成匹的缯帛。3号墓出土的丝织品和衣物,大部分已残破不成形,品种与1号墓大致相同,但锦的花色较多。最能反映汉代纺织技术发展状况的是素纱和绒圈锦。薄如蝉翼的素纱单衣,重不到1两,是当时缫纺技术发展程度的标志。用作衣物缘饰的绒圈锦,纹样具立体效果,需要双经轴机构的复杂提花机制织,其发现证明绒类织物是中国最早发明创造的,从而否定了过去误认为唐代以后才有或从国外传入的说法。而印花敷彩纱的发现,是中国首次发现的古代印花丝织品实物,表明当时在印染工艺方面达到了很高的水平。保存较好的麻布,发现于1号墓的尸体包裹之中,系用苎麻或大麻织成,仍具相当的韧性。

帛书和医简

主条目:马王堆帛书

马王堆汉墓三号墓发现了大批帛书和两卷医简,均出自3号墓东边箱的长方形漆盒中。帛书大部分写在宽48厘米的整幅帛上,折叠成长方形;少部分书写在宽24厘米的半幅帛上,用木条将其卷起。出土时都已严重破损,经整理,知共有28件,12余万字。其中除《周易》、《老子》、《战国纵横家书》有今本传世外,绝大多数是古佚书,内容涉及思想、军事、天文、医学、地理等各领域,此外还有两幅古地图。这是中国考古学上继汉代发现“孔府壁中书”、晋代发现“汲冢竹书”、清末发现敦煌藏经洞经卷文书之后的古代典籍资料的又一次重大发现,在古文献学和中国学术史上具有非凡的价值和意义。

根据书中字体、避讳、纪年以及墓葬年代(前168)考订,帛书大体分作两类。抄写时间较早的一类在秦汉之际所写,理由是字体近篆书,又不避汉高祖刘邦讳;抄写时间较晚的一类为汉初至汉文帝初年所写,理由是字体为隶书,讳“邦”为“国”,但不避汉惠帝刘盈和汉文帝刘恒讳。帛书中的一部分用朱砂画有行格,留有天地头(指书页上下两端的空白处,上边的叫天头,下边的叫地头),各篇前后留有相当于“赘简”的空白等,与出土的汉代竹简形制基本一致。

帛书包括《易》、《老子》、《战国纵横家书》、《养生方》等汉初学术与方术文献,其中《易》与《老子》都与今本有较大的区别,被认为是这些书正式定本之前流行的传抄版本之一,大量的方术文献有助于了解汉初的占卜、星相、医术、房中术等内容。

此外马王堆道家文献出土之丰富,也可证实老学及黄老之学的主导地位。马王堆出土的这批珍贵帛书,确实是“道家学派的资料汇编”①。《老子》甲、乙本及《黄帝四经》之震撼学坛固不用说,新近帛书《系辞》之全文公布,可以看出它是现存最早的道家抄本②,而其他《易》说类的佚书《二三子问》、《易之义》、《要》及《缪和》、《昭力》等,则全都渗透着浓厚的黄老思想。帛书的字体接近于汉隶,而别具一格,被书界称为“马王堆体”。

《老子》甲本和卷后4篇佚书合抄为一个长卷,字体近篆体,共465行,每行约30字;《老子》乙本和卷前篇佚书合抄在一幅整帛上,以隶书书写,共252行,每行0字~70余字不等,抄写时代晚于甲本。种写本都是《德经》在前,《道经》在后,次序与通行本相反。通行本分作81章,帛书《老子》乙本不分章,甲本某些段落前有圆点标志,章次均与通行本有不同之处,如通行本第4章在第22章之前,第41章在第40章之前,第80章、第81章在第67章之前等。经学者反复研究,认为此甲本、乙本《老子》帛书顺序较通行本更为合理。《老子》甲本卷后佚书没有篇题,学者们按内容将其分为4个部分,并定名为《五行》、《九主》、《明君》、《德圣》。《老子》乙本卷前4篇佚书原来就有篇,题为《经法》、《十六经》、《称》、《道原》,前2篇又包括若干小的篇章,主要是讲刑名和阴阳刑德之说。有人认为乙本中的这4篇佚书就是《汉书·艺文志》中久已失传的《黄帝四经》,因汉文帝时崇尚黄老之学,所以把《黄帝四经》和《老子》合抄为一卷。又因《十六经》中记载了关于黄帝的神话以及他的大臣力黑(即力牧)、阉冉、果童、太山稽等人的事迹和相互对答之词,于是部分学者认为它可能与《汉书·艺文志》著录的《黄帝君臣》10篇或列入兵阴阳类的《力牧》15篇有关。帛书《周易》由《经》(即64卦)和6篇传(《二三子问》、《系辞》、《易之义》、《要》、《缪和》、《昭力》)组成,其卦辞、爻辞与今本大体相同,但是64卦的次序则大相径庭,帛书64卦的排列次序更为简单原始。

帛书史书类有《春秋事语》和《战国纵横家书》。《春秋事语》全书16章,约3000字,所载史事除第二章中的燕晋战争未见于史籍,其他史事均可按史籍核定年代,部分内容可以和《春秋》三传、《国语》等古籍相参引。从其行文风格看,记事简约,其中多有当事人的谈话和后人评说,保存了许多未见于世的史料。《战国纵横家书》分为27章,共11200余字,其中第十一章见于《史记》和《战国策》,是十分珍贵的关于战国后期的历史资料。

帛书医书类共有10种,均无篇题。整理者按其内容分别命名为《足臂十一脉灸经》、《阴阳十一脉灸经》甲本、《阴阳十一脉灸经》乙本、《脉法》、《阴阳脉死候》、《五十二病方》、《却谷食气》、《导引图》、《养生方》、《杂疗方》、《胎产书》。帛书医书反映了我国古代的医学成就,是不可多得的珍稀古籍。例如其中的《五十二病方》比《黄帝内经》成书年代还要早,书中记载了52种疾病,提到了100多种疾病的名称,载药方280多个,所用药物240多种,是中国现在所能看到的最早的方剂,也成为了一份非常珍贵的医学遗产。

帛书术数类亦无篇题,整理者按其内容命名为《隶书阴阳五行》、《五星占》、《天文气象杂占》(图文并茂)、《式法》、《出行占》、《木人占》、《相马经》等,皆为久已失传的古书。这批珍稀古籍对于研究中国古代哲学、术数、自然科学等具有十分重要的价值,如《天文气象杂占》中记载的彗星现象比西方早了1000年。

帛书兵书类有甲、乙、丙3种《刑德》。帛书中还整理出帛图,有《导引图》、《街坊图》、《驻军图》、《丧服图》、《太一将行图》、《天文气象杂占图》等。最让人惊喜的是帛图之中还发现了几幅地图,研究者将其中3幅地图分别命名为《长沙南部地形图》、《驻军图》、《城邑和园寝图》,是目前世界上现存最早、具有一定科学水准的大比例实用彩色地图。

医书简两卷200支,一卷内容与《黄帝内经》相似,讲的是养生之道,另一卷则为房中术,其中《养生方》、《合阴阳方》、《十问》、《天下至道谈》等,涉及到性保健和优生学、养生学。如《十问》第八问中,禹问师葵治神气之道,因禹治天下操劳伤神,失去性功能,因而“家大乱”。得师葵治神气之道后,性功能恢复,从而“安后姚,家乃复宁”,说明研求房中之道,可以和睦夫妇关系,增进健康。《天下至道谈》中“七损”、“八益”之说,是对中国房室养生学理论的重大贡献,该理论对于房中养生保健来说,至今仍有重要的参考价值。

(注:以上表格和帛书的来源)

乐器

马王堆汉墓的乐器,1号墓出土有二十五弦瑟,是发现的唯一完整的西汉初期瑟,也是中国目前出土的所属时间最早也是最完整的弦乐器,还出土二十二管竽和一套竽律。3号墓除出土瑟、竽外,又有七弦琴和六孔箫。这些都是首次发现的西汉实物。12支一套的竽律管,分别标明汉初的律名,为探讨中国早期律制增添了物证。

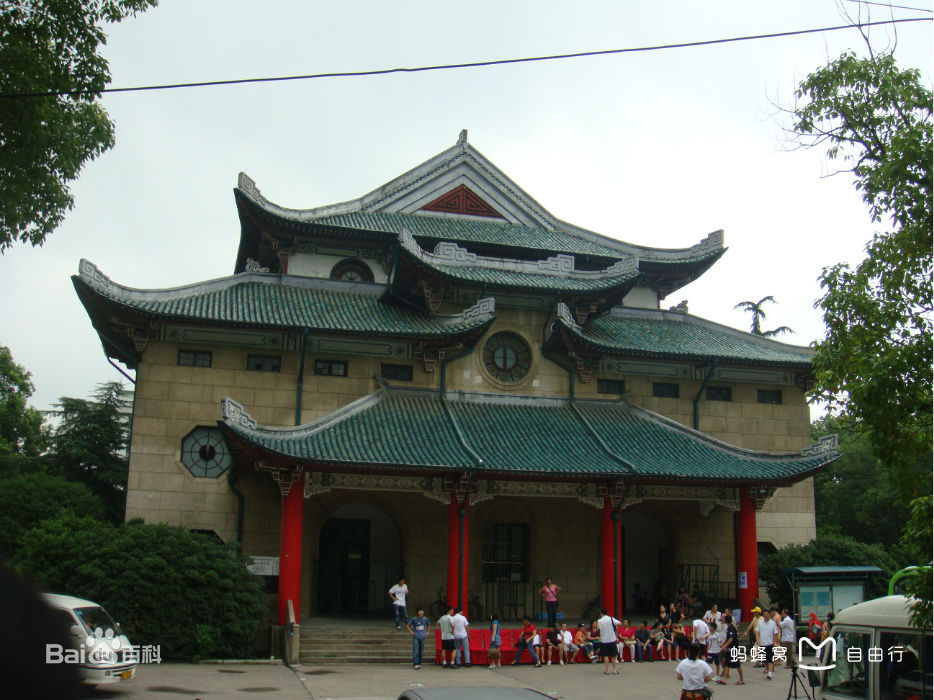

千年女尸

一号汉墓出土的女尸,时逾2100多年,形体完整,全身润泽,部分关节可活动,软结缔组织尚有弹性,几乎与新鲜尸体相似。它既不同于木乃伊,又不同于尸腊和泥炭鞣尸。是一具特殊类型的尸体,是防腐学上的奇迹,震惊世界,吸引不少学者、游人观光。女尸经解剖后,躯体和内脏器官均陈列在一间特殊设计的地下室内(汉墓陈列馆现设在湖南省博物馆院内)。

从最早发掘的一号墓中出土了一具保存完好的女尸,据考证为利苍的妻子辛追,年龄约五十岁左右,出土时软组织有弹性,关节能活动,血管清晰可见,为世界考古史上前所未见的不腐湿尸,此后将此类古尸命名为马王堆尸。尸体经湖南医学院专家解剖后保存在湖南省博物馆,现已不向游客开放,但曾吸引了来自世界各地数千万计的游客。

1号墓的女尸经病理解剖表明,虽然经历了2100年,身体各部位和内脏器官的外形仍相当完整,并且结缔组织、肌肉组织和软骨等细微结构也保存较好,这在世界尸体保存记录中是十分罕见的。

临床医学检验表明,死者生前患有冠心病、多发性胆石症,以及全身性动脉粥样硬化症、血吸虫病等多种病变,为研究尸体的保存以及古组织学、古病理学、古代疾病史和中国医学发展史,提供了重要的科学资料。而病理解剖时,在女尸肠道中发现的甜瓜籽也揭示了辛追的真正死因--食用甜瓜引起多种并发症,最终导致的心绞痛,让这位享尽荣华富贵的老妇人撒手人寰。

女尸身着丝绵袍和麻布单衣,足登青丝履,面盖酱色锦帕,并且用丝带将两臂和两脚系缚起来。然后包裹20层丝、麻衣衾,捆扎9道组带,又覆盖两件丝绵袍。女尸出土时,浸泡在约80公升的无色透明棺液之中(出土不久变成棕黄色)。关于这种液体到底是不是防腐剂,由何而来有不同的说明。考古学家发现其中有乙醇等酸性液体,怀疑用了酒精,可能当时确实有防腐剂,也可能是在尸体出殡时盛放冰块,或用香汤沐浴,擦拭身体,而留下的。尸体重量却比原先轻了一半,于是有人认为这是尸体自身的水分。但此种发现经过考证并不可能,因为那些棺液总共80斤,而尸体也只有80斤。不可能释放等同身体重量的尸水。

关于这些液体的真实来源,仍旧是未解之谜。

早在1972年,日本首相田中角荣访华时,就曾经向中方讨要过马王堆汉墓女尸作为国礼,但当时引起了周总理的警觉,予以拒绝。而日方退而求其次,多次讨要女尸的头发以便进行研究,均被中方拒绝。

“沉睡了两千多年的辛追遗体保护良好,皮肤仍有弹性,关节还可以活动,软骨组织用肉眼就能看清。X光片显示,老太太的骨质比现在60岁的正常人还好。”7日,湖南省博物馆和中南大学湘雅医学院联合公布了出土30年的长沙马王堆汉墓女主人保存情况的“体检报告”。

湖南省博物馆馆长陈建明在7日召开的“马王堆汉墓发掘三十周年国际学术讨论会”上说,2002年6月,湖南省博物馆计划将辛追遗体搬迁到新的陈列大楼,为了保证搬迁工作的顺利进行,并为以后进一步做好保护工作提供科学依据,经湖南省人民政府同意,特请中南大学湘雅医学院的专家对女尸做了全面系统的检查和评估。

这份“体检报告”指出,通过气相色谱和高效液相色谱等方法对30年来所使用的保存液的化学成分进行了系统分析,还从单独保存的女尸消化系统,泌尿生殖系统、硬脑膜及女尸保存液和有机玻璃棺内采集可疑霉斑作了细菌和霉菌培养,所检对象均无细菌生长,也没有分离出霉菌。

在无菌条件下,还取女尸右小腿前面皮肤、小腿肌肉组织、肝组织、分别用光学显微镜和电子显微镜观察,发现大部分结构与30年前的检查结果基本一致。

尤其令人意外的是,女尸的骨结构基本正常,30年前注入血管的造影剂依然清晰可见,古尸体的外形、肤色无明显变化,皮肤仍具有弹性。这些结果表明,以前使用的保护方法是成功的。

辛追遗体已经搬到湖南省博物馆新的陈列大楼为其量身定做的“地下寝宫”。“地下寝宫”距离地面8米,恒温恒湿,模仿当年出土时原状修建,置放着大型棺椁,周围还有墓坑模型,接近“老太太”当年沉睡两千多年的地下环境。

尽管如此,“体检报告”还表示了一些担忧。罗学港教授对记者说,已故的周恩来总理希望将马王堆女尸至少保存200年,但现还只保护了30年,如何在将来的170年甚至更长的时间内防止蛋白质降解,防止骨组织脱钙、防止组织细胞水肿或脱水等,是马王堆汉墓女尸保护所面临的艰巨课题。

陈建明说,“下一步,我们将加强科技保护的力量,与医学界合作,定期对女尸进行检测和科学研究。”